Durante dos mil años, el rostro de Jesús ha sido una imagen inventada: símbolo en la clandestinidad, icono bizantino, anatomía doliente, ideal humanista, reconstrucción forense y, hoy, promedio algorítmico. No sabemos cómo fue, pero sí cómo cada época lo modeló.

Índice de contenidos

- Definición rápida: cómo entendemos hoy el rostro de Jesús

- Una memoria personal sobre el rostro de Jesús

- I. Símbolos antes del rostro de Jesús: clandestinidad y signos

- II. Nace un canon: de los mosaicos a los concilios

- III. Del juez al doliente: románico y gótico

- IV. Renacimiento y Barroco: ideal, músculo y patetismo

- V. Cuando la ciencia modela un rostro: forenses y Síndone

- VI. El rostro de Jesús en la era digital: IA y síntesis del canon

- VII. Lectura escultórica del arquetipo occidental de Cristo

- VIII. ¿Por qué necesitamos ver su rostro?

- FAQ

Definición rápida: cómo entendemos hoy el rostro de Jesús

Introducción: ver lo invisible

Pida a cualquiera cual es el rostro más repetido de la historia y dirá que es“Jesús”. La paradoja es inmediata: no existe un retrato coetáneo. Los evangelios guardan silencio y, en Getsemaní, Judas tuvo que señalarlo con un beso. Desde entonces, cada época ha modelado su propio Cristo.

Como escultor, una lectura me inspiró para una nueva obra: El Peregrino. Los años perdidos de Jesús (Thor Jurodovich Kostich, Luciérnaga, 2019). ¿Pudo haber años de viaje, aprendizaje y silencio? La documentación es escasa, a veces perdida o censurada por prudencia. Pero esa hipótesis funciona como disparador de imaginación.

Desde ahí empecé a ver a un Jesús peregrino: que ha caminado sobre las aguas y ahora emerge del río Ganges —símbolo de tránsito y renacimiento—; que, tras la crucifixión y la resurrección, sigue en marcha. No solo tektón (carpintero), sino caminante. En su rostro busco una paz profunda: la de quien comprende el alcance de su mensaje y acepta que haber llegado hasta allí mereció la pena.

De esa visión nace mi obra: una escultura de Jesús que sale de las aguas. En ese gesto intento un volumen que respire: anatomía, memoria de viaje, luz, fatiga, paz y esperanza. Y reaparecen las preguntas esenciales de cualquier escultor realista: ¿cómo atrapar lo inefable en un gesto? ¿Qué plano conviene revelar cuando la historia calla pero tienes una intuición?

El rostro de Jesús se ha comportado como un espejo: en las catacumbas, pastor oculto; en los mosaicos, emperador cósmico; en el románico, juez; en el gótico, doliente; en el Renacimiento, ideal humanista; en el Barroco, carne sufriente; en la ciencia, varón probable; en la IA, promedio algorítmico. Este viaje —de las catacumbas a la inteligencia artificial— abre una pregunta que guía estas páginas: quizá el misterio no es cómo fue su cara, sino por qué necesitamos verla.

Una memoria personal sobre el rostro de Jesús

Arquetipos que el ojo reconoce al instante

Para muchos, la cara de Cristo es uno de los primeros rostros del arte que nos interroga. De niños —o al cruzar por primera vez el umbral de una iglesia— algunas imágenes nos quedan tatuadas en el alma: un Pantocrátor severo, un crucificado vencido, un yacente que parece respirar. Según Las épocas o regiones esa emoción se vuelve devoción encendida; en otras, contemplación serena. Viene bien recordarlo: junto a la belleza y el consuelo, las imágenes sagradas han sido también herramienta de persuasión. No niegan su valor artístico; explican su potencia cultural.

A mí me ocurrió por tres caminos. Primero, mi abuelo con su paciencia y amor por la historia me despertó la curiosidad por la Sábana Santa. No tanto por la reliquia como tal, sino por las hipótesis y el debate científico que suscitaba.

Después, las prácticas en el Museo de Reproducciones Artísticas. En los sótanos, entre yesos colosales, me detuve ante la cara de un Cristo yacente de gregorio Fernandez. La expresión de terrible dolor me impacto: una lección de volumen de escultura en primera persona que sigo recordando

Y luego el Cristo de Juan de Ávalos en la Almudena: otro tiempo, otro lenguaje, pero una presencia capaz de llenar la nave. Comprendí que cada escuela deja

Hoy estoy haciendo un cristo muy, muy particular

I. Símbolos antes del rostro de Jesús: clandestinidad y signos

Siglo I–III (c. 30–313 d.C.). Ser cristiano era delito. No había retratos; había signos discretos: el ichtus (pez), el ancla, el crismón, el Buen Pastor. En catacumbas aparece un joven imberbe, helenizado, más cercano a Apolo o Hermes que al judío de Galilea: una metáfora, no un retrato.

Nota histórica breve — Imágenes y judaísmo tardoantiguo

• El Segundo Mandamiento desincentiva el culto a imágenes, pero no supuso una prohibición absoluta de toda figuración.

• Existen sinagogas con figuras humanas y escenas narrativas (p. ej., Dura‑Europos, s. III, c. 244–256 d.C.) y mosaicos con zodiacos (p. ej., Beth Alpha, s. VI, c. 518–527; Hammath Tiberias, s. IV).

• En el cristianismo primitivo, la clandestinidad y la prudencia favorecieron el uso de símbolos frente a retratos directos.

La primera “cara” conservada no es devoción sino burla: el grafito de Alexámenos (c. 200–250 d.C.), un crucificado con cabeza de asno y la leyenda “Alexámenos adora a su dios”. La cruz fue escarnio antes de ser símbolo de salvación.

Aquí podéis ver el video podcast que creé para la investigación. Es muy interesante!

II. Nace un canon: de los mosaicos a los concilios

Siglo IV (desde 313 d.C.). Con la legalización, el silencio se rompe. En Santa Pudenciana (c. 390–420 d.C.), Cristo aparece entronizado con toga imperial: de perseguido a soberano.

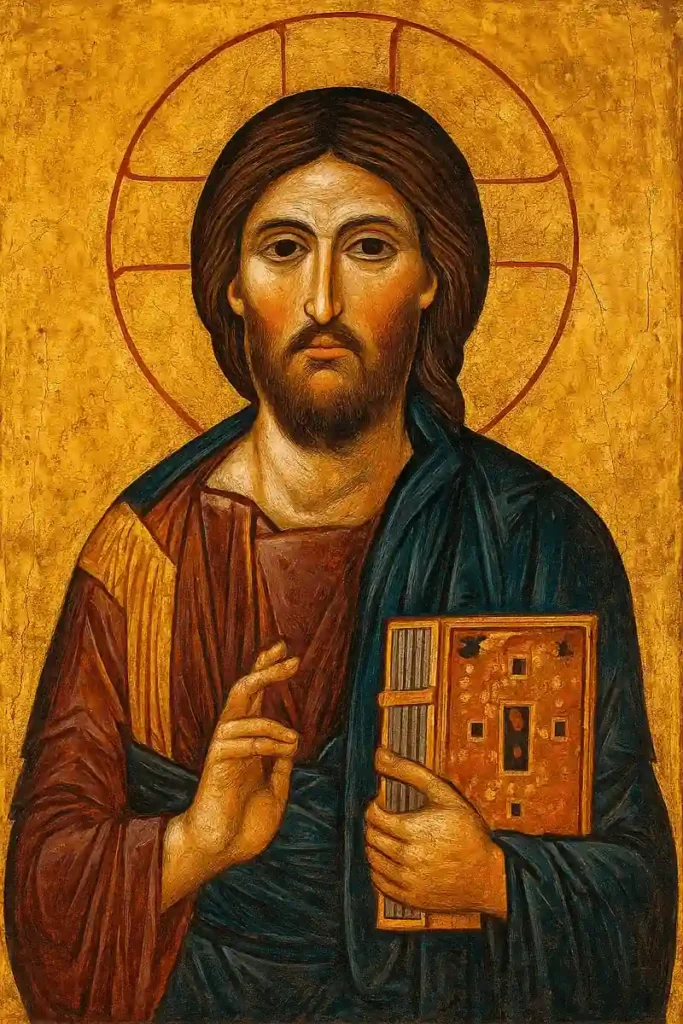

Siglo VI–VIII (c. 500–787 d.C.; Concilio in Trullo 692; Nicea II 787). Oriente fija el Pantocrátor: frente ancha, melena oscura, barba partida. En el icono del Sinaí (c. 550–600 d.C.), la asimetría sutil insinúa sus dos naturalezas (divina y humana). Los concilios consolidan el rostro humano frente al símbolo animal (cordero).

Claves tridimensionales

- Cabello y barba actúan como marcos volumétricos del óvalo facial.

- Ojos ampliados y cejas definidas crean tensión frontal (autoridad).

- La luz de mosaico (teselas) genera relieve óptico: un plano que simula volumen.

Dónde ver el rostro de Cristo en España (guía breve)

Si te interesa ver estos arquetipos en España, empieza por catedrales y museos de bellas artes. El canon bizantino se reconoce en pantocrátores e iconos; el románico y el gótico se aprecian en ábsides y crucificados; el barroco español brilla en la imaginería procesional (Semana Santa) y en los fondos de museo. Ciudades con gran tradición —Sevilla, Valladolid, Málaga, Murcia— muestran el rostro de Cristo en 3D bajo luz procesional, ideal para entender volumen, pátina y microasimetrías.

III. Del juez al doliente: románico y gótico

Pregunta clave: ¿Cómo cambia el rostro de Cristo entre románico y gótico?

Respuesta corta: del juez hierático (vestido, victorioso) al doliente humano (desnudez, cabeza vencida, empatía).

Románico (XI–XII; c. 1000–1200 d.C.). Cristo Pantocrátor domina los ábsides: hierático, coronado, vestido en la cruz. Teología de la victoria.

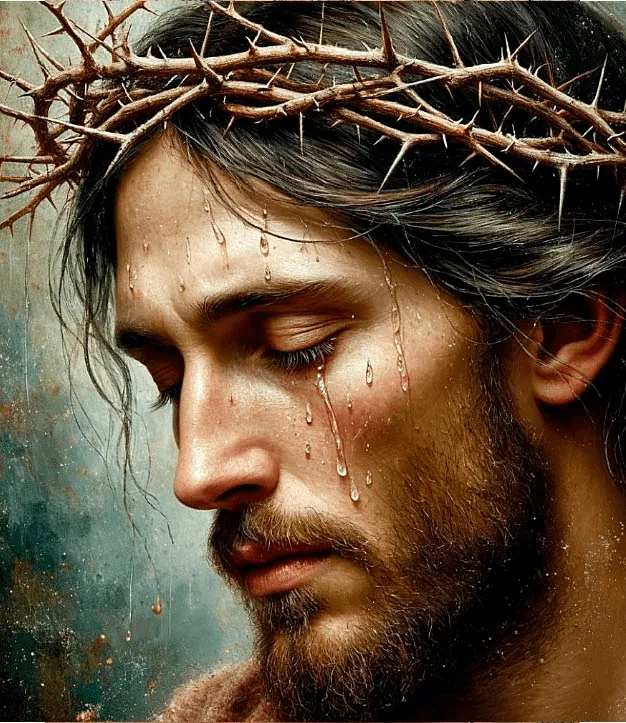

Gótico (XIII–XIV; c. 1200–1400 d.C.). Llega el Christus patiens: desnudez, cabeza inclinada, rostro doliente. Tres clavos, anatomía visible, empatía. La meditación devocional necesita volumen emocional.

Claves tridimensionales

- Del cuerpo cubierto (plano simbólico) al cuerpo expuesto (relieve anatómico).

- La caída de la cabeza desbalancea el eje: humaniza.

IV. Renacimiento y Barroco: ideal, músculo y patetismo

Pregunta clave: ¿Qué aporta la escultura a la imagen de Cristo en estos periodos?

Respuesta corta: el Renacimiento idealiza y ordena; el Barroco español toca la emoción con madera policromada y verosimilitud anatómica.

Renacimiento (c. 1400–1600 d.C.). El rostro de Jesús se reinterpreta con ideal humanista: serenidad, proporción, belleza como reflejo de lo divino (del Cenáculo al Salvator Mundi).

Barroco español (c. 1600–1750 d.C.). La imaginería (Gregorio Fernández, 1576–1636, y Juan de Mesa, 1583–1627) lleva la tridimensionalidad al pico de verosimilitud: tallas en madera, policromías que imitan piel, bocas entreabiertas con paladar, hematomas y laceraciones.

La escultura se convierte en teología táctil: el fiel mira y casi “toca” el dolor.

Claves tridimensionales

- Policromía como cuarta dimensión del volumen: temperatura, humedad, vida.

- Patrón de luces (estigmas, mejillas, arcos superciliares) que guía la lectura del relieve.

V. Cuando la ciencia modela un rostro: forenses y Síndone

Pregunta clave: ¿Pueden la Síndone y la forense decirnos cómo era Jesús?

Respuesta corta: ofrecen hipótesis plausibles (tez morena, barba contenida), pero no un veredicto único; funcionan como matrices para leer volumen.

Antropología forense (s. XXI). A partir de cráneos de varones judíos del siglo I, las reconstrucciones sugieren tez morena, nariz marcada, cabello corto, barba contenida. Resultado: alejado del Cristo rubio occidental.

Sábana Santa. Estudios y contraestudios: desde dataciones y análisis de fibras hasta hipótesis pictóricas o de contacto con relieve. Más allá del veredicto, la Síndone funciona como matriz de volumen: un mapa de sombras interpretado en 3D, con el riesgo de circularidad iconográfica (proyectar en la tela lo que ya esperamos ver).

Claves tridimensionales

- Del “negativo” plano a la extracción de volúmenes (algoritmos, fotometría).

- Peligro de sesgo: la herramienta optimiza lo que creemos probable.

VI. El rostro de Jesús en la era digital: IA y síntesis del canon

Pregunta clave: ¿Qué “inventa” la IA cuando genera el rostro de Jesús?

Respuesta corta: no inventa desde cero: promedia y amplifica iconografías previas, entregando un Cristo promedio verosímil.

Los modelos generativos mezclan miles de imágenes y devuelven un “Cristo promedio”: varón barbado, cabello largo u ondulado, mirada austera, marcas de pasión. La IA no inventa desde cero: promedia, sintetiza y amplifica lo ya existente.

Mañana, la simbiosis IA–robótica podría recitar evangelios, responder dudas y personalizar catequesis. Pero plantea preguntas éticas:

- ¿Quién programa la teología implícita del rostro?

- ¿Sustituye un androide pastoral la presencia humana?

- ¿Estamos viendo un icono o siendo vistos por un sistema de recomendación?

Claves tridimensionales

- Los generadores tienden a simetrizar; la microasimetría (párpado, comisura, tabique) es crucial para la humanidad del rostro.

- En síntesis: volumen creíble ≠ volumen perfecto.

VII. Lectura escultórica del arquetipo occidental de Cristo

Pregunta clave: ¿Qué rasgos busca el arquetipo occidental?

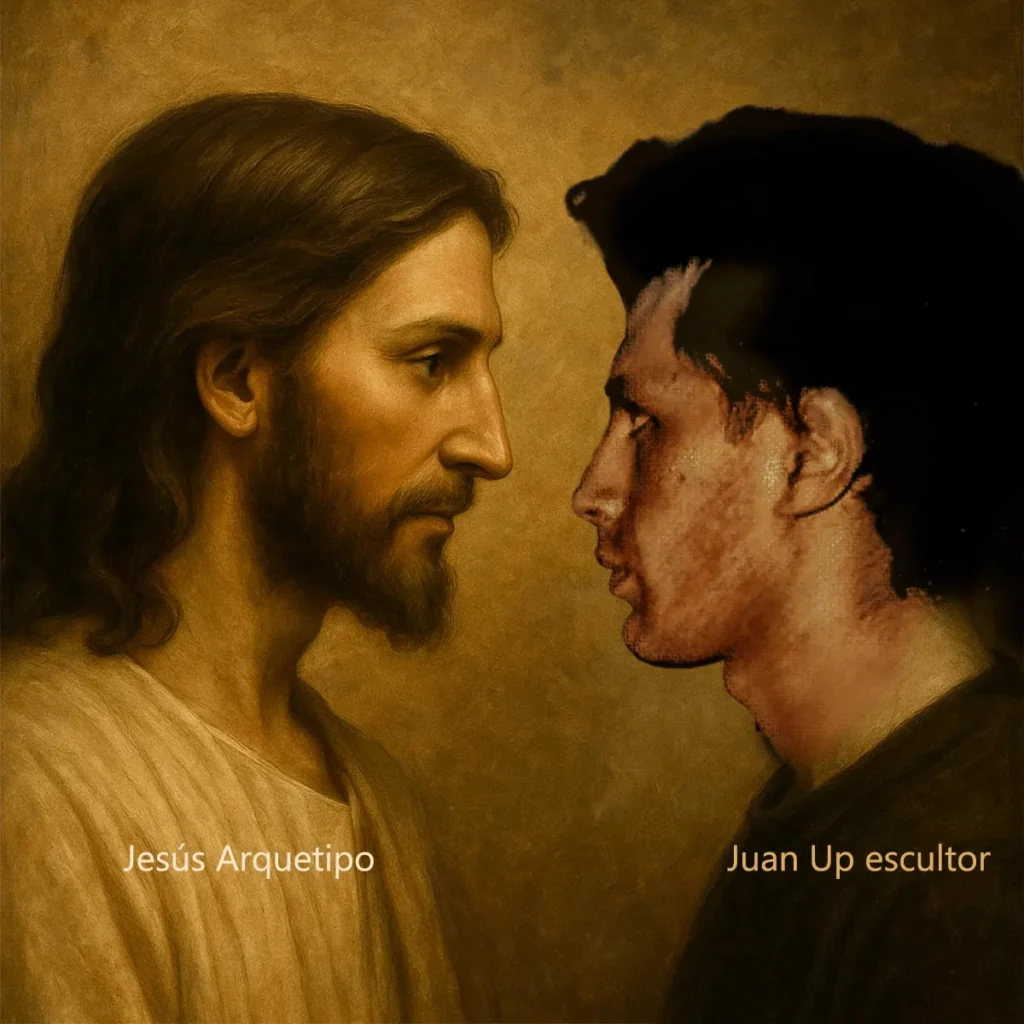

Respuesta corta: nariz con raíz alta, estructura esbelta, barba bífida, cabello partido y mirada recogida; microasimetrías y pátina para vida. Aterrizo el punto con criterios de taller (no teoría pura) para construir un rostro que dialogue con el canon occidental heredado del Renacimiento(incluso de Zeus) y la imaginería barroca. No es una verdad absoluta: es un arquetipo cultural que el público reconoce de inmediato.

1) Estructura craneofacial de Jesús

- Nariz: raíz alta (continuidad desde el frontal), dorso firme y recto (ligero caballete tolerable), punta definida sin globosidad. Este eje gobierna la frontalidad y “emblematiza” el rostro de Cristo en el canon occidental.

- Frente: amplia y despejada; transición suave glabela → dorso nasal.

- Pómulos: medios (evitar hipertrofia). Dan visibilidad a la cuenca ocular sin robar protagonismo a la nariz.

- Mandíbula/Mentón: mandíbula afilada y mentón noble (no prominente). Mantiene el conjunto esbelto.

2) Proporción corporal de Jesús (lectura atlética)

- Ectomorfo/mesomorfo: delgado, fibroso, atlético; cuello largo y limpio. La anatomía acompaña el ideal de belleza serena occidental.

- Altura visual: sensación de verticalidad; evitar compresión cervical.

3) Rasgos identitarios del canon de Jesús

- Cabello: medio-largo, caída controlada y partido; volumen que enmarca el óvalo.

- Barba: media, bífida o con ligera partición; textura peinada, sin excesos.

- Ojos: almendrados, párpado superior limpio, mirada recogida (autoridad/compasión).

- Microasimetría: una ceja ligeramente dominante o una comisura apenas ascendida humaniza el ideal.

4) Luz y pátina (para volumen creíble)

- Luz lateral para leer planos nasales y arco superciliar; contraluz suave para espiritualizar.

- En madera o bronce, usa veladuras/pátinas que dejen respirar los planos (no tapar el poro). La pátina no solo colorea: modula el relieve.

5) Advertencia necesaria

Este arquetipo no describe etnias reales del siglo I. Es un código visual occidental (Renacimiento–Barroco) que bebe de ideales europeos de belleza. Úsalo conscientemente si tu objetivo es conectar con la memoria iconográfica del espectador.

Aplicación a mi obra de Issa

A partir del estudio del rostro (planos maestros, microexpresiones y lectura de luz), he priorizado nariz fuerte con raíz alta, estructura esbelta, barba bífida controlada y cabello partido. Así, el personaje mantiene la belleza atlética reconocible del canon, sin perder humanidad en las microasimetrías y en la respiración de la pátina.

La obra sigue en proceso: los últimos matices —pliegue del entrecejo, presión de las comisuras, inclinación mínima de la cabeza— están por decidirse. Espero que este Jesús vivo, quizá resucitado y ahora emergiendo del Ganges, termine expresando todas estas experiencias y, sobre todo, una paz extrema, la de quien ha cumplido su objetivo humano en la tierra.

VIII. ¿Por qué necesitamos ver rostro?

Porque la fe convive con la imaginación encarnada. En las catacumbas, fue pastor escondido; en Bizancio, emperador cósmico; en el románico, juez; en el gótico, herida; en el Renacimiento, ideal; en el Barroco, carne; en la ciencia, probabilidad; en la IA, promedio.

No existe un “selfie de Jesús”. Existe una historia de rostros que nos interpela: ¿por qué necesitamos ver para creer? Porque, además de conocer y confirmar que obramos bien y sentir que el amor nos alcanza, para muchos también satisface la intuición de que un Ser superior nos protege y, de algún modo, gobierna el sentido de la vida; para otros, esa misma necesidad puede actuar como consuelo ideológico —el célebre “opio del pueblo”—. Tal vez porque —como escribió San Pablo— ahora miramos como en un espejo oscuro, y anhelamos el día del rostro a rostro.

🎧 Escucha y mira el episodio

- Podcast – Rostro y Huella: Escuchalo en Spotify]

- Videopodcast en YouTube: Inserta aquí el bloque de YouTube

Cronología rápida (fechas clave)

- Período clandestino: c. 30–313 d.C.

- Grafito de Alexámenos: c. 200–250 d.C.

- Mosaico de Santa Pudenciana: c. 390–420 d.C.

- Icono del Pantocrátor (Sinaí): c. 550–600 d.C.

- Concilio in Trullo: 692

- II Concilio de Nicea: 787

- Románico: c. 1000–1200

- Gótico: c. 1200–1400

- Leonardo – La Última Cena: 1495–1498

- Miguel Ángel – Pietà: 1498–1499

- Cristo della Minerva (Miguel Ángel): 1519–1521

- Salvator Mundi (atr. Leonardo): c. 1500

- Imaginería barroca española (Fernández / Mesa): c. 1600–1630

- Sinagoga de Dura-Europos: 244–256 d.C.

- Mosaico de Beth Alpha (zodiaco): 518–527

- Mosaico de Hammath Tiberias (zodiaco): s. IV

Créditos y lecturas recomendadas

- Thor Jurodovich Kostich, El Peregrino. Los años perdidos de Jesús (Luciérnaga, 2019).

- Arte paleocristiano, Santa Pudenciana, Cristo en el arte.

- Iconografía del Pantocrátor y tradición bizantina.

- Grafito de Alexámenos.

- Pietà y Cristo della Minerva.

- Imaginería barroca (Gregorio Fernández, Juan de Mesa).

- Reconstrucciones forenses y debates sobre la Síndone.

- IA e imagen de Jesús.

FAQ

¿Existe una descripción física de Jesús en los evangelios?

No. Se deduce por contexto histórico-cultural; de ahí la diversidad de representaciones.

¿Por qué Cristo cambia de aspecto según la época?

Porque cada lenguaje visual traduce sus preguntas teológicas y sociales en decisiones de forma.

¿La Sábana Santa define el rostro real de Jesús?

Es objeto de debate. Funciona más como matriz de lectura volumétrica que como certidumbre.

¿La IA puede darnos “el verdadero rostro”?

La IA promedia iconografías. Aporta verosimilitud estadística, no verdad histórica.

¿Qué hace “humano” al rostro en 3D?

La microasimetría, la textura y una luz que revela el volumen sin idealizarlo.

Enlaces de interés

- Cristos y Vírgenes → “Representación tridimensional en imaginería”.

- Esculturas de bronce → “Bronce y policromía: volumen y piel”.

- Bustos personalizados → “Microasimetría y verdad volumétrica del retrato”.

- Procesos de la escultura / Modelado → “Luz móvil y lectura de planos”

Juan UP es escultor especializado en esculturas de bronce figurativo y expresivo. Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, combina técnica clásica y gran intuición. Ha realizado esculturas públicas en España y Dublín. Sus obras crean un diálogo entre historia e imaginación, fundiéndose con su entorno.